前回と同じ写真ではありません。暴露試験報告その2です。やはり間が空いてしまいました。雨曝し板の数が二枚増えています。実は最初の杉板は、価格が安い白太(辺材)の板目材でした。前回のブログで暴露試験を始めるきっかけになった自然発色のグレーの板材を、改めて調べたところ、木目が詰まっていて、どうも柾目板のようです。そこで急遽、柾目材の板も試験体に加えることにしました。雨曝しの試験体群、軒下で水を多く浸す試験体群、少なく浸す試験体群、それぞれに木表、木裏の二枚ずつ計6枚加えることにしました。前回の試験体群の写真と見比べて頂ければ、どこに設けたかが分かります。

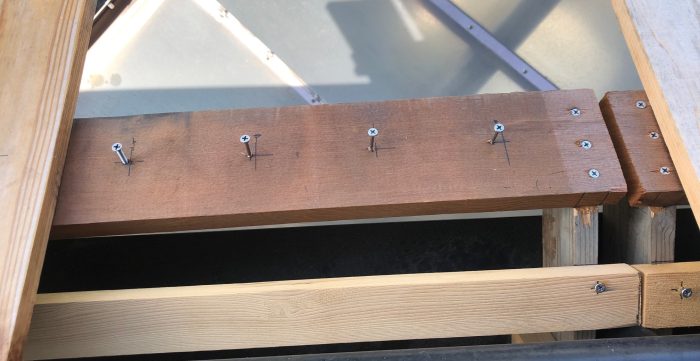

試験体置き場も作り変えるのは大変なので、3セット共、急遽2枚分の置き場を設けるため、設置用の板をもとの置き場用の板に重ねて貼り付け、跳ねだしてこしらえました。

水浸しバケツだと全部を均一に浸すのがやりにくく、水の取替も厄介だったのでやり方を替えました。植物の鉢の下皿や押し入れのプラボックスの蓋の在庫品を活用したり、新品を購入したりして、それに浸すようにしました。茶色下皿1枚だけは酸化鉄塗装板専用です。

雨曝し試験体左側に杉柾目板の木表木裏板を追加し、自撮り棒で撮った近景写真その2です。

軒下暴露試験体1(水多く浸す)の右側に杉赤身板木裏木表板を追加した近景写真その2です。左端の柿渋を塗った板の柿渋色が、最初三枚とも同色だったのですが、端の一枚だけは、鋸肌に塗ったので、塗料の吸い込みが多く自然と色が濃くなってしまい、その分色も褪めにくいたため、違いが出たと思われます。

軒下暴露試験体2の左側に杉の赤身木表木裏板を追加した近景写真その2です。自撮り棒で撮影するのが極めて未熟で、10回ぐらい試し取りした中の一枚です。最初に報告した試験体の撮影(きづかい運動 始動 | (株)結設計|東京・建築家|住宅・建築設計事務所 | きづかい運動 木の使い方 木の性能)から、1っか月ほど経っていますが色合いは殆ど変化ない感じです。上の写真の軒下暴露試験体2は20分以下の水浸しをすことにしていましたが、あまり意味ない気がして、3週目くらいから水浸しは止めて、原則雨のかからない、横殴りの雨の時だけ濡れる程度の水がかかる試験に変えました。

今回のブログ公開後、きづかいのきは「気」?それとも「木」?の話はどうなった?と問い合わせがありました。実は半分以上書いてはいますが、そこに大阪万博の木造大架構のリングを例にして書き始めたら、色々出てきて時間がかかりそうでしたので、すみませんが次回に持ち越させて頂きます。

その代わりというわけではありませんが、今の段階でも木材の基本的性質について、大体理解していたことですが、改めて確認できたことがあります。

写真はパレット(鉢の下皿)に水を浸しているところですが、一皿に幅的に三枚が無理なく余裕もって並べられたのが、時々縁と縁の間に板が三枚嵌めるのに、板が少しきつくて盛り上がり、上から押しこまないと入らない時がありました。雨続きや浸す時間が多過ぎたりして、木材の中に含む水分量(含水率)が多いと、このような現象が起こるようです。よく住まいの無垢の床板が冬時に隙間ができたり、夏場板が盛り上がったりするのは、この含水率のせいですね。

しかし、白い皿の板二枚の上下は縁と皿の爪の間に丁度ピッタリはまっているのに、これまでどんな時も隙間が生じたり、はみ出るということはありませんでした。これは繊維と直角方向(板巾方向)には伸び縮みしても、繊維方向には殆ど伸縮しないということを、実験が示しています。

上の写真は軒下の水に浸さないタイプの酸化鉄を塗った板の裏側ですが、なぜか色がくっきりと分かれています。濡れているわけではありません。

上の写真は、水に浸すタイプの酸化鉄を塗った板の変化した表面です。

上の写真はその酸化鉄の板を裏返しした板の写真です。なぜか10㎝幅だけ白く木肌の色に近いままになっています。酸化鉄の水溶液はどのタイプの板にも裏側は塗っていないのですが、水に浸すことで、塗った部分の水溶液が水に溶け出して、板の裏側も薄く塗った状態になり、空気に触れる部分が酸化してグレーがかって来たのではないかと思われます。

上の写真は試験体の板を取り除いた置台装置です。裏板に合った10㎝巾板の上に置くので、その部分は確かに通常空気にふれません。そのため裏板が薄く酸化鉄水溶液が塗った状態であっても、そこは空気にふれないので酸化が進まないため生じた現象だったようです。このように、わずか二カ月程度でも少しづづ変化が生じ、木材の性質が、実態として分かってきます。