去年に南米のペルー、ボリビアに海外旅行に行きました。写真はその時のものでボリビアにあるウユニ塩湖です。

以前のブログでウロス島の食べられる建材「トトラ」について書きましたが、今回は食べられる建材「塩」です。

写真は、ボリビア西部にある都市ウユニから車で1時間ほど進んだところに位置する広大な塩の大地、ウユニ塩湖です。

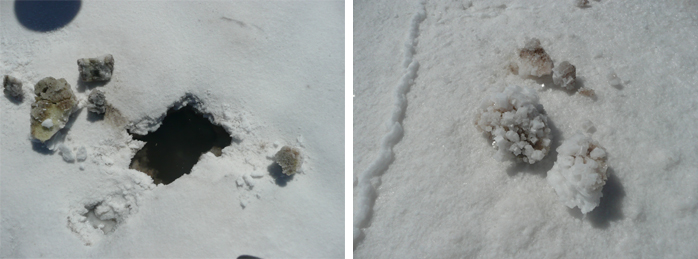

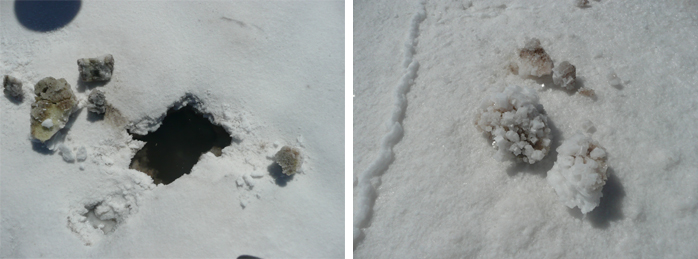

白いのは、雪ではなく全て塩です。

都市ウユニは、ボリビアの首都ラパスから約550キロメートルのところにあり、これまではほぼ車での移動手段しかなかったのですが、2011年に空港が開設され飛行機による移動が可能となり、格段に行きやすくなりました。そのせいもあってか、最近はメディアにもよく出て、旅行ツアーも多いです。

この大量の塩は、数100万年前に海の下に沈んでいたアンデス山脈が隆起した際に大量の海水がそのまま山の上に残されることとり、さらにこの地域は乾燥した気候であったこととウユニ塩湖が流出する川を持たなかったことにより、干上がってこのような広大な塩湖が出来たそうです。

ウユニ塩湖の広さは約12000k㎡、標高は最高地点で3760m、季節は5月~11月頃が乾季、12月~4月頃は雨季となり、2つのまったく違う風景が見られます。

ウユニ塩湖はほとんど高低差が無いので、雨で冠水すると数cmの水が波も立たないほど薄く広がり、水が蒸発するまでのわずかな雨季の期間に「天空の鏡」と言われる、水に空が反射した巨大な鏡が出現します。

私が行った時は5月の連休で乾季になりますが、その年は雨量が例年よりも多かったそうで、ところどころに水が残っている状態でした。

乾季は塩湖内を4WD車で移動できますが、雨季になると水が張ってしまい、車が塩で傷んでしまうので奥までは行けないそうです。

乾季でしたが、塩を数cm掘ると水がしみ出てきます。

完全に表面が干上がっているところは、塩の結晶の模様になっていました。

ウユニは塩の生産と観光が産業のほとんどを占めていて、塩湖の周囲に住む人たちは、塩を国内外に販売しています。一般の食用の塩は、湖の表面の塩を削り取り1m程度の高さの小山を作って乾燥させて作ります。また塩湖に斧で切れ目を入れ、数十cmないし1m程度の大きさの立方体に切り出すことも行なわれていて、ブロックのまま別の塩精製施設に運んだりして使われています。運んでいるトラックを数台みかけました。

塩湖に行く前にこの塩精製施設に行ったので、いつかは塩が枯渇してこの産業も廃れてしまうのかなと心配してしまいましたが、塩湖を見た瞬間そんな心配は吹き飛んでしまいました。近い将来では無さそうです。

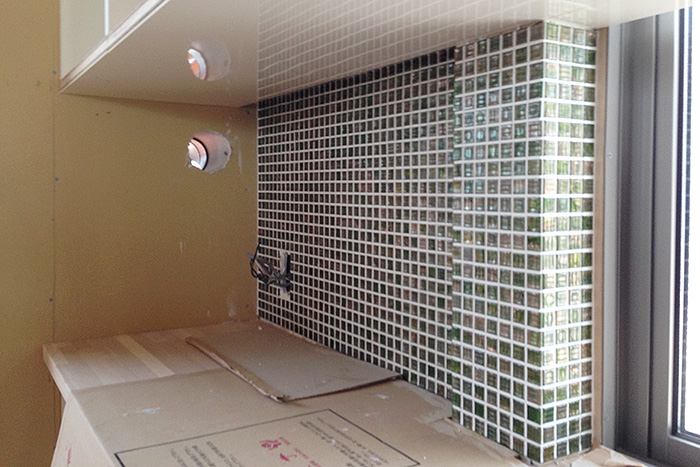

塩をブロックのように直方体の形に整え、建材として使われているホテルがあります。

床には白い砂が敷きつめられているのかと思いきや、塩です。

座るベンチも塩で出来ています。

大量の塩は様々な使われ方をしています。