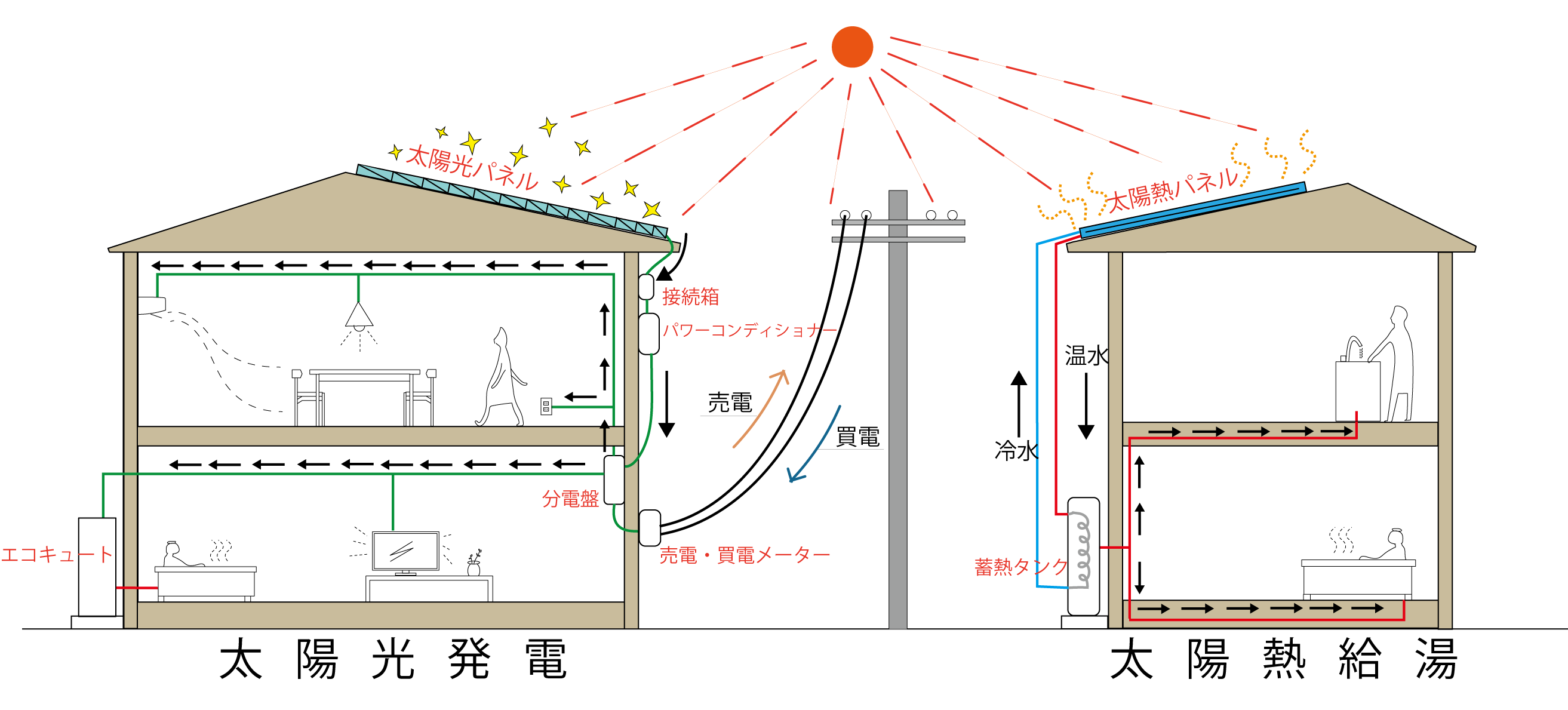

この夏電力供給が逼迫しているとのことで、築30年の我が家にも4.5kWの太陽光発電と300リットルの給湯用ソーラーパネルを設置しました。

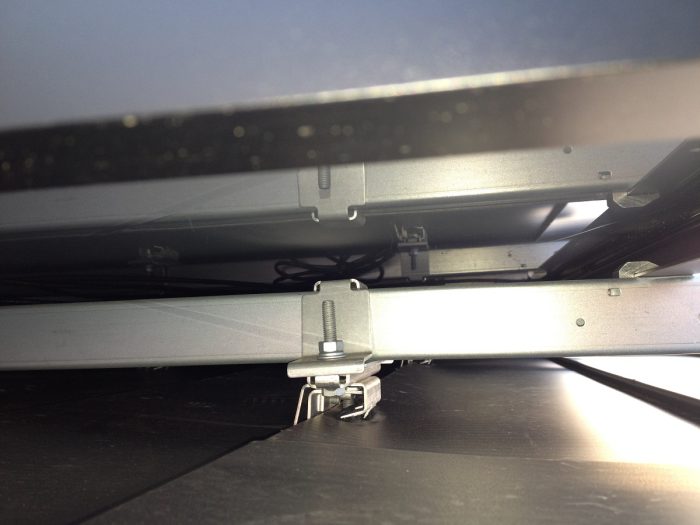

設置方法は、金属屋根(この場合瓦棒葺き)に下地用アルミパイプを勾配に直行するように瓦棒に固定し、その上にパネル固定用のパイプを井桁状に固定し、その上にパネルを設置し、パネルの上下を固定金物で止めます。

貯湯タンクの中のお湯の温度は室内の表示パネルでも見ることができます。

7月だと11時ごろには写真のように設定温度の70度近くになります。それ以降は、中でお湯を使用しない限り、殆ど集熱しないようです。これだったら、設計者としてはタンクをもう一台設けて、お湯を蓄えさせ、二世帯で使えるようにしたくなります。ガス代は少なくともここ1か月はガスコンロ使用分のみとなり、約1/3になりました。

また、写真の表示パネルのボイラーというランプは、タンクのお湯がボイラー(湯沸かし器)の給水管に接続されていて、曇天時に十分な集熱が出来ない場合、ガスボイラーが作動して、設定温度まで温めて給湯していることを表示するためのものです。

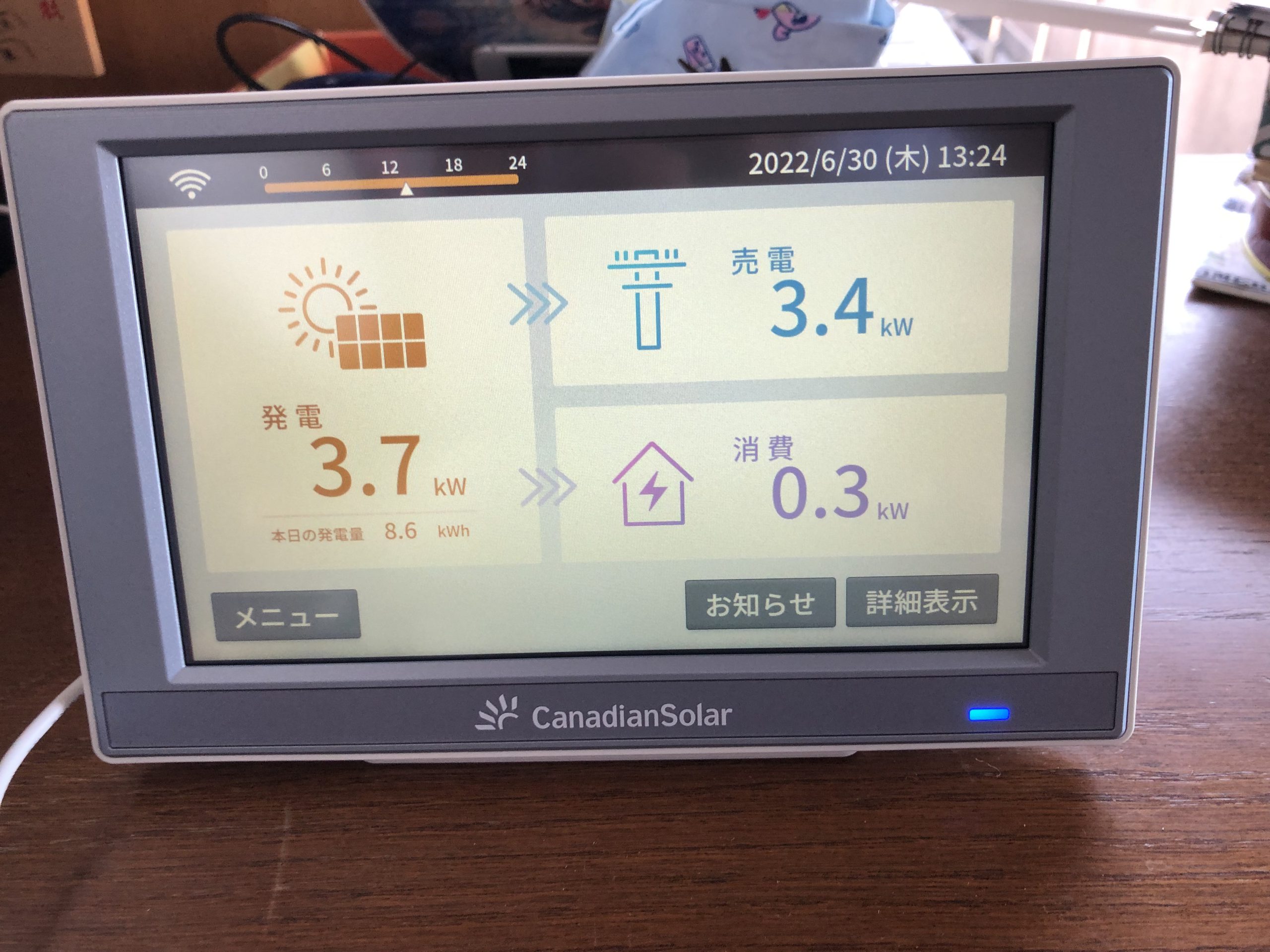

こちらは同じ時刻の発電パネルです。3.7kW発電していて、0.3kW消費し、3.4kW売電しています。もっとも設置後1,2カ月は発電した電気の売電は未だ認可されておらず、その間、無償提供していることになります。それにしても昼間の使用電気量はテレビと一部の照明だけのため、0.3kW程度です。これにトースターを使用した瞬間1kW 上がってしまいます。まさにエネルギーの見える化です。これから季節によって発電量がどう変わっていくか、設備機器の使用状況によって消費電力量がどのように変わっていくか、じっくり観察して、報告したいと思います。

東京都も本格的に新築住宅に太陽光パネル設置を考えているようです。

(▷太陽エネルギーの利用拡大|東京都環境局 (tokyo.lg.jp) )

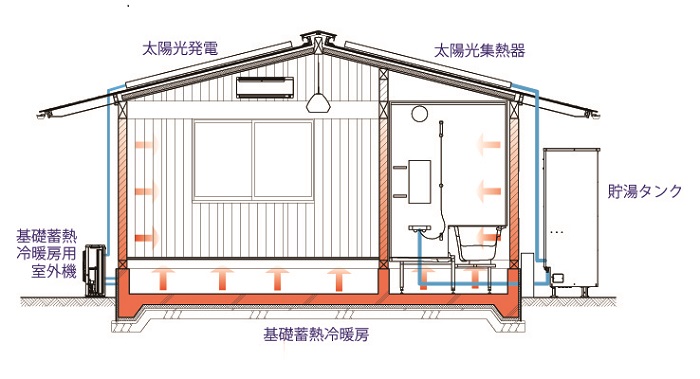

今回太陽光パネルを築30年の住宅に設置してみて、できなくはないことが分かりましたが、これから新築を考える方は、設計時に考えたほうが、屋根形状や漏水に強い方法の検討など、もっと効果的で効率よく、他の機器との連携含めて、スマートにできると思いました。そのことを踏まえてアドバイスしてきたいと思います。

これまでの太陽光に関するブログも併せてお読みください。

これまでのブログ

▷ その1 太陽光発電、これまで強いて奨めなかった理由

▷ その2 太陽光発電、現在はお奨めするか…

▷ その3 太陽光についてのレポート~発電利用編~

▷ その4 太陽光についてのレポート~給湯利用編~

▷ その5 太陽光活用設計手法~住宅の蓄電池化~

▷ その6 太陽光活用設計手法~まとめ編~